Wer bekommt welchen Pflegegrad?

Wollen Sie Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalten, müssen Sie einen Antrag bei der Pflegekasse stellen. Die Pflegekasse ist bei Ihrer zuständigen Krankenkasse angesiedelt. Die Pflegekasse schickt dann einen Arzt, eine Ärztin oder eine Pflegefachkraft des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung, kurz: MDK, zu Ihnen nach Hause, ins Krankenhaus oder Pflegeheim - je nachdem, wo die pflegebedürftige Person lebt (zu privat Kranken- oder Pflegeversicherten kommt jemand von der MEDICPROOF GmbH).

Fünf Pflegegrade bemessen den Pflegebedarf

Der Pflegegrad richtet sich danach, wie viel Hilfe die pflegebedürftige Person konkret benötigt. Je höher der Pflegegrad, desto höher sind die Leistungen aus der Pflegeversicherung. Die Pflegegrade gliedern sich wie folgt:

- Pflegegrad 1: geringe Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten

- Pflegegrad 2: erhebliche Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten

- Pflegegrad 3: schwere Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten

- Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten

- Pflegegrad 5: schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung

Zur Ermittlung des jeweiligen Pflegegrades gibt der Begutachtende eine Stellungnahme ab. Hierbei ist der Grad der Selbständigkeit der pflegebedürftigen Person das entscheidende Kriterium, also die Frage, wie selbständig sie ohne fremde Hilfe und Unterstützung ihr Leben führen kann. Dazu zählen neben elementaren Dingen wie Körperpflege oder Essen und Trinken auch geistige Fähigkeiten oder die Pflege der sozialen Kontakte.

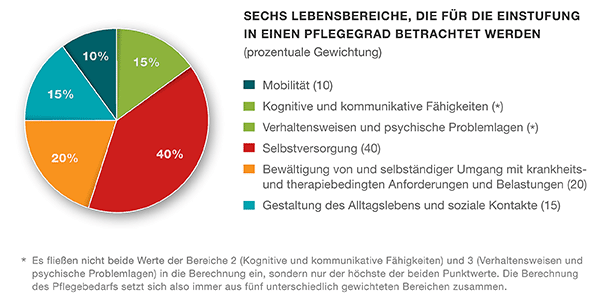

Der Begutachtende beleuchtet folgende Lebensbereiche:

- Mobilität (z. B. Treppensteigen, Fortbewegen in der Wohnung)

- Geistige und kommunikative Fähigkeiten (z. B. zeitliche Orientierung, Vergesslichkeit)

- Verhalten (z. B. nächtliche Unruhe, aggressives Verhalten, Depression)

- Selbstversorgung (z. B. Ernährung, Körperpflege)

- Umgang mit Erkrankungen und Belastungen (z. B. Medikamenteneinnahme, eigenständige Organisation von Arztbesuchen)

- Soziale Kontakte (z. B. den Tagesablauf selbst gestalten, Verabredungen treffen)

In jedem Bereich werden je nach Stärke der Beeinträchtigung Punkte vergeben, die am Ende addiert werden. Die Gesamtpunktzahl entscheidet dann über den Pflegegrad. Das Gutachten ermittelt auch die voraussichtliche Dauer der Pflegebedürftigkeit.

Bei der Beurteilung der Pflegebedürftigkeit werden Einschränkungen von geistig oder psychisch beeinträchtigen Menschen (z. B. Personen mit Demenzerkrankungen) gleichberechtigt zu körperlichen Einschränkungen erfasst.

Pflegegrad entscheidet über Höhe der Leistungen

Die Höhe des Pflegegrads entscheidet über Art und Umfang der Leistungen aus der Pflegeversicherung

Pflegebedürftige, die im häuslichen Umfeld gepflegt werden, können grundsätzlich zwischen einer "Pflegesachleistung" (Pflege durch einen professionellen Pflegedienst) oder bloßen Geldleistung wählen. Diese Geldleistung dient dazu, dass Pflegebedürftige die Pflege selbst durch eine Privatperson - meist pflegende Angehöriger - sicherstellen kann, indem das Geld als finanzielle Anerkennung dient. Man nennt es auch Pflegegeld.

Auch für teilstationäre Pflege in Tages- oder Nachtpflegeeinrichtungen oder vollstationäre Pflege in einem Heim können finanzielle Hilfen in Anspruch genommen werden.

Grundsätzlich werden die vollen Leistungen der Pflegeversicherung erst ab Pflegegrad 2 gewährt. Jedoch gibt es auch für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1, die nur wenig Unterstützung benötigen, Basisleistungen. Sind Pflegebedürftige oder Angehörigen mit der Zuordnung in einen Pflegegrad nicht einverstanden, können sie Widerspruch bei der Pflegekasse einlegen.